皆さん、こんにちは

あなたのマネーリテラシーを高めるお手伝いをする、Onobuさんです。

工場勤務をしていると、夜勤手当や残業代で給料がグッと増えることがありますよね。

でもその分「税金が高い!」と感じたことはありませんか?

実は、給与から天引きされる税金や社会保険料は、仕組みを理解し、ちょっとした工夫をするだけで、

手元に残るお金を増やすことができます。

この記事では、工場勤務ならではの税金の仕組みと、知っておくと得する節税の方法をわかりやすく解説します。

税金の理由:なぜ私たちは税金を払うのか?

日本に住む私たちが税金を払う理由は、

国や地方公共団体が提供する様々な公共サービスを維持・運営するためです。

私たちの生活は、税金によって支えられています。

例として、以下のような公共サービスが挙げられます。

- 教育: 公立の学校や義務教育の運営。

- 医療・福祉: 健康保険制度、年金制度、生活保護など。

- 警察・消防: 私たちの安全を守るための活動。

- インフラ: 道路、橋、上下水道、ごみ処理施設の整備・維持管理。

- 防衛: 国の安全保障。

これらのサービスは、特定の人がお金を払うのではなく、国民全体で公平に費用を分担することで成り立っています。税金は、いわば社会の会費のようなものです。

税金の仕組み:どのように徴収されるのか?

日本の税金は、大きく国税と地方税に分けられ、それぞれ様々な種類があります。

そして、その徴収方法によって、「直接税」と「間接税」の2つに分類されます。

直接税

税金を払う義務がある人(納税者)と、実際に税金を負担する人が同じである税金です。

【仕組み】

納税者が、自分の所得や財産などに応じて、直接国や地方公共団体に税金を納めます。

【主な種類】

- 所得税

個人の所得(給与、事業所得など)にかかる税金です。

会社員の場合、毎月の給与から天引きされる

「源泉徴収」という形で納められます。- 法人税

企業の所得にかかる税金です。

- 相続税・贈与税

財産を相続・贈与したときにかかる税金です。

間接税

税金を払う義務がある人(納税者)と、実際に税金を負担する人が異なる税金です。

【仕組み】

商品の販売やサービスの提供を行う事業者が、

消費者から税金分を預かり、まとめて国や地方公共団体に納めます。

実際に税金を負担しているのは私たち消費者ですが、納めているのは事業者というわけです。

【主な種類】

- 消費税

商品やサービスを購入したときにかかる税金です。

私たちがお店で支払った消費税を、お店側が国に納めます。- 酒税・たばこ税

酒類やたばこを購入したときにかかる税金です。

- ガソリン税

ガソリンを購入したときにかかる税金です。

工場勤務者(サラリーマン)が払っている税金って何?

ここは前回と重複になりますが、給与明細をよく見ると、「控除」の欄に様々な項目が並んでいますよね。

その中で、主に税金に関わるのはこの2つです。

| 税金 | 社会保険料 |

| ・所得税 ・住民税 | ・健康保険料 ・厚生年金保険料 ・雇用保険料 ・介護保険料(40歳以上の人) |

所得税

1年間の所得(収入から経費を差し引いたもの)に対してかかる国税です。

給与から天引きされるのは、あくまで概算の金額(源泉徴収)で、年末調整で最終的な金額が確定します。

夜勤や残業が多い月は手取りが増える反面、所得税も多く引かれるのが特徴です。

住民税

住んでいる都道府県と市区町村に納める地方税です。

前年の所得をもとに金額が計算され、翌年6月から翌々年5月にかけて給与から天引きされます。

【豆知識】給与明細の「社会保険料」って?

健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料(40歳以上)などがこれにあたります。

これらは税金ではありませんが、

支払った金額の全額が「社会保険料控除」として所得から差し引かれ、税金を安くしています。

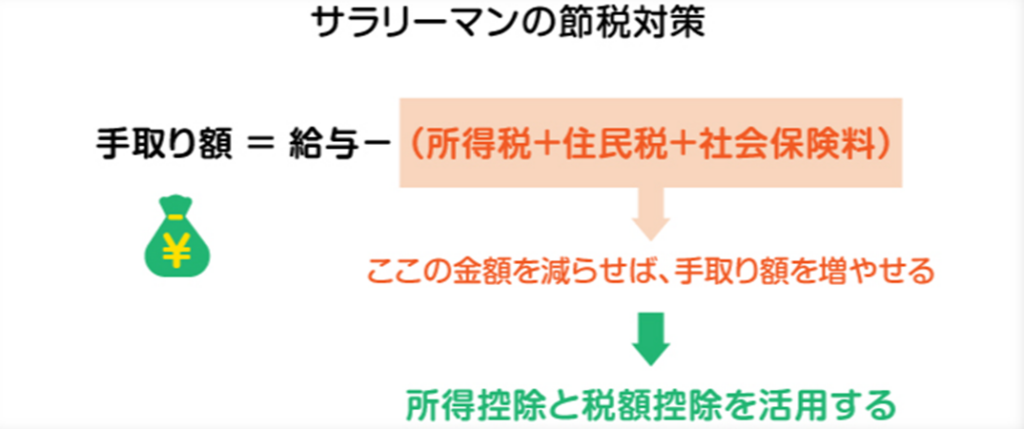

税金は「収入」ではなく「所得」にかかる!

ここが一番重要なポイントです!

【重要】所得控除を増やす=税金を安くする!

私たちが税金を払うのは、会社から受け取る給与の「総支給額」ではなく、

そこから「所得控除」を差し引いた「課税所得」に対してです。

つまり、所得控除を増やすことが、節税の第一歩です。

サラリーマンは、給与から自動的に「給与所得控除」というものが差し引かれています。

でも、それ以外にも、自分で申告することで適用される控除がたくさんあります。

残業代・夜勤手当が税金に与える影響

例:月給20万円+残業代5万円+夜勤手当3万円

- 総支給額:28万円

- 課税所得が増えるため所得税・住民税もアップ

つまり、がんばって働いた分、税金も増えるという仕組み。

ここを理解した上で「控除」を活用すれば節税が可能です。

工場勤務者が使える控除・節税のポイント

では、具体的にどんな方法で所得控除を増やせるのか見ていきましょう。

工場勤務でよく該当するケースとケーススタディを紹介します。

- 生命保険料控除・医療費控除

体力仕事でケガや病気も多いため、医療費控除を受けられるケースが多い。

- 寮や社宅住まいの人は「家賃が安い分、貯蓄や投資に回す」

控除そのものではないが、浮いたお金を新NISAやiDeCoに回すと税金対策に直結。

- iDeCoの活用

夜勤手当が多い人ほど課税所得が増える → iDeCoで掛金を控除すると節税効果が大きい。

- ふるさと納税

残業代が多くて住民税が上がる人は「ふるさと納税」で実質2,000円負担で節税+返礼品が得られる。

| 年末調整で行う控除 | 確定申告で行う控除 |

| ・配偶者控除 ・扶養控除 ・生命保険料控除 ・地震保険料控除 ・住宅ローン控除(2年目以降) ・小規模企業共済等掛金控除 | ・特定支出控除 ・医療費控除 ・セルフメディケーション税制 ・住宅ローン控除(初年度) ・ふるさと納税 (ワンストップ特例制度を利用しない場合) ・配当控除 |

ケーススタディ

ケース1:独身・夜勤あり(年収380万円)

- ふるさと納税:4万円分 → 実質負担2,000円

- iDeCo:月1万円積立 → 年間約1.8万円の節税

ケース2:家族持ち(配偶者・子どもあり)

- 配偶者控除+扶養控除 → 所得税・住民税が軽減

- 医療費控除 → 子どもの医療費がかかった場合に活用

年末調整で行う控除

扶養控除・配偶者控除など

- 概要

配偶者や扶養親族がいる場合、一定の所得控除を受けることができます。

- 工場勤務者への関連性

家族構成によって適用される控除が変わります。

| 区分 | 扶養親族の年齢等 | 控除額 |

| 一般の控除対象扶養親族 | 16歳以上 | 38万円 |

| 特定扶養親族 | 19歳~23歳 | 63万円 |

| 老人扶養親族 | 70歳以上(別居) | 48万円 |

| 70歳以上(同居) | 58万円 |

地震・生命保険料控除

- 概要

生命保険、介護医療保険、個人年金保険の保険料を支払っている場合、

その支払額に応じて所得から一定額が控除されます。- 工場勤務者への関連性

将来への備えとして生命保険に加入している方が多いと思います。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)

- 概要

住宅ローンを組んで住宅を購入・増改築した場合に、

年末時点のローン残高の一定割合が所得税から控除されます。- 工場勤務者への関連性

多くの方が住宅購入している。

| 居住開始時期 | 2022・2023年 | 2024年 | 2025年 |

| 控除期間 | 13年 | ||

| 控除率 | 0.7% | ||

| 控除額 | 年末残高等×0.7% | ||

| 年間最大控除額 | 住宅性能により 21万~35万円 | 住宅性能により0~31.5万円 | |

| うち、子育て世帯 若者夫婦世帯 | 住宅性能により0~35万円 | ||

小規模企業共済等掛金控除_「iDeCo(個人型確定拠出年金)」

- 概要

自分で掛金を拠出し、運用する私的年金制度です。

拠出した掛金は全額が所得控除の対象となります。

運用益も非課税です。- 工場勤務者への関連性

将来の老後資金を準備しながら、毎年の所得税・住民税を節税できる非常に有効な制度です。

iDeCo(個人型確定拠出年金)とNISAに関しては結局なんなのか?

こちらで解説しているので、ぜひ参考にして下さい。

確定申告で行う控除

特定支出控除

- 概要

給与所得者が、特定の目的のために支出した費用

(通勤費、研修費、資格取得費、転居費、単身赴任者の帰宅旅費など)が

給与所得控除額の半分を超える場合、その超えた部分を所得から控除できる制度です。- 工場勤務者への関連性

業務上必要な研修や資格取得のために自己負担で費用を支払った場合などに適用される可能性があります。

ただし、適用要件が厳しく、あまり一般的ではありません。

医療費控除

- 概要

1年間に支払った医療費が一定額(原則10万円、または所得の5%のいずれか少ない方)を超える場合、

その超えた部分が所得から控除されます。- 工場勤務者への関連性

家族が多い場合や、持病などで定期的に医療機関を受診している場合は、

医療費が年間10万円を超える可能性があります。

セルフメディケーション税制

少し馴染みのない内容ですが、特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)を年間1万2千円を超えて購入し、

健康診断などの一定の取り組みを行っている場合、

その超えた部分が所得から控除されます(上限8万8千円)。

医療費控除とは併用できません。有利な方を選びましょう。

ふるさと納税

- 概要

自分が選んだ自治体に寄付をすることで、寄付金のうち2,000円を超える部分が

所得税・住民税から控除される制度です。

返礼品として地域の特産品などがもらえます。- 工場勤務者への関連性

普段の生活で必要なもの(お米、肉、野菜など)を返礼品として選べば、

実質2,000円の負担で生活費を節約しながら節税効果を得られます。

雑損控除

- 概要

災害、盗難、横領によって生活用資産に損害を受けた場合に、一定額を所得から控除できる制度です。

- 工場勤務者への関連性

万が一の災害時に備えて知っておくと良いでしょう。

その他のオススメ制度

NISA(少額投資非課税制度)

- 概要

投資で得た利益(配当金や売却益)が非課税となる制度です。

- 工場勤務者への関連性

資産形成に興味がある方におすすめです。

iDeCoと異なり、いつでも売却して現金化できる流動性があります。

財形貯蓄(年金型・住宅型)

財形年金貯蓄や財形住宅貯蓄は、それぞれ年間払込限度額まで非課税で貯蓄できます。

まとめ

この記事で分かったこと

- 税金は「収入」ではなく「所得」にかかる。控除を増やすことで課税所得を減らせる

- 給与明細の「社会保険料」も控除対象。節税に直結する

- 年末調整や確定申告で適用できる控除は多数あり、申告漏れは損!

- iDeCoやふるさと納税は、節税+将来の備え+生活費節約が同時に叶う制度

今すぐできること

- 給与明細を見て「控除欄」の項目を確認してみる

- 年末調整で申告できる控除(生命保険料・扶養控除など)を整理する

- ふるさと納税の控除上限額をシミュレーションしてみる

- iDeCoの掛金設定を見直し、節税効果を最大化する

関連情報もチェック

工場勤務は残業・夜勤で「収入が増えるほど税金も増える」構造になっています。

しかし、控除・iDeCo・ふるさと納税を使えば、税金を減らしつつ将来の資産形成も可能。

努力して働いた分、ムダに税金で取られないように「工場勤務者ならではの節税術」を実践しましょう。

不明な点があれば、会社の経理担当者や税務署、税理士に相談することをお勧めします。

あなたの節税体験、教えてください!

「ふるさと納税で生活費が浮いた」「iDeCoで税金が○万円減った」など、

あなたの工場ライフとお金の工夫をぜひコメント欄でシェアしてください!

さぁ あなたも工場で働きましょう!