社会人として働きながら資格の勉強をするのは、時間管理やモチベーション維持の面で工夫が必要です。

この記事にたどり着いた人の中には

「社会人で勉強したいけれど、なかなか時間が取れない」「集中できなくて、勉強が続かない」と

悩んでいる人も多いと思います。

今でこそ気づけば3年位続いていますが、

実際に僕も資格勉強を始める前は学生時代からあまり勉強をしてこなかったので、

勉強の方法自体がよくわからず困っていました。

この記事を読めば、

働きながら効率的に勉強を進める方法がわかります。

それでは、解説していきます。

以下、本ブログでは工場で働く人・働く事に興味を持っている人たちへ向けて下記を発信しています。

本ブログでは以下の点が役に立ちます。

具体的な仕事のイメージが掴める

(自分が工場勤務に向いているか判断するのに役立ちます)

職場のリアルな声が聞ける

(求人情報だけでは分からない職場の雰囲気や大変な点なども知ることができます)

安定生活のためのノウハウ

(工場勤務というライフスタイルに合わせた収支管理、休日の過ごし方、健康管理の実践的なアドバイス)

知っておくと有利な予備知識

(事前に知っておくことでスムーズに働き始められる情報)

資格選びと目標設定

なぜその資格を取得したいのかを具体的に言語化しましょう。

・昇給・昇進: 会社で評価される資格か、手当が付くか

・キャリアチェンジ・転職: 業界や職種で求められる資格か、市場価値を高めるか

・自己成長・スキルアップ: 業務効率化、専門知識の深化、教養の拡大など

目的が明確であればあるほど、モチベーションを維持しやすくなります。

資格選び

- 業務との関連性

- 将来性・市場価値

- 難易度と勉強時間

現在の仕事に直結する資格は、学習内容を業務で活かしやすく、理解度も深まりやすいです。

例: 工場勤務なら、

危険物取扱者、フォークリフト、玉掛け、クレーン、電気工事士、機械保全技能士、品質管理検定(QC検定)など。

例: 事務職なら、

日商簿記、FP、MOS、ITパスポート、VBAエキスパートなど。

数年後のキャリアを見据え、需要が高まる資格や汎用性の高い資格を選ぶのも良いでしょう。

各資格の合格に必要な勉強時間の目安を調べ、自分の現在のライフスタイルと照らし合わせ、

無理なく継続できるものを選びましょう。

例: 危険物取扱者乙4:50~100時間、日商簿記2級:250~350時間、

宅建士:300~400時間、FP2級:150~300時間、中小企業診断士:1000時間以上。

最初から難関資格を目指すのではなく、まずは比較的取得しやすい資格で成功体験を積むのも有効です。

目標設定

真っ先にやるべきなのは、勉強目標の設定です。

習慣化コンサルタント・古川武士氏がすすめる方法をご紹介しましょう。

この方法では、目標を3種類設定します。

- 結果目標(最終的なゴール)

- 状態目標(望ましい心の状態)

- 行動目標(日々の具体的なアクション)

「何を、いつまでに遂行するか」という、

得たい具体的な結果を数値と期限で設定する目標です。

最終的なゴールであり、達成することで得られる具体的な成果を指します。

例:「〇〇資格に、202X年〇月までに合格する。」

例:「TOEICで、202X年〇月までに800点を取る。」

「どんな心の状態で過ごしたいか」「得続けたい心の状態」を設定する目標です。

数値や期限は関係なく、自分が目指す理想のあり方や感情に焦点を当てます。

例:「毎日、焦らず、楽しみながら勉強に取り組む。」

例:「仕事終わりでも、気持ちを切り替えて集中できる状態を作る。」

結果目標と状態目標を達成するために、具体的に「何をするか」という行動に焦点を当てた目標です。

日々の生活リズムに落とし込み、自分でコントロールできる具体的な行動を設定します。

例:「平日は毎日、仕事から帰宅後1時間以内に、30分間テキストを読む。」

例:「通勤電車の中で、単語帳アプリを15分使う。」

例:「休日は午前中に2時間、過去問を解く。」

最初は「テキストを1ページだけ開く」「参考書をカバンに入れる」など、どんなに小さくても良いので、

確実にできる行動を設定し、徐々に量を増やしていくのがポイントです。

学習計画と時間管理

隙間時間の徹底活用

社会人にとって最も重要なのは、いかに「隙間時間」を有効活用するかです。

- 通勤時間

音声学習、単語帳アプリ、一問一答アプリ、参考書の流し読み。

- 休憩時間(昼休みなど)

短時間の集中学習(10~20分)、暗記ものの確認。

- 待ち時間

電車の待ち時間、お店の待ち時間など、数分でもテキストを開く。

- ながら時間

家事や移動中など、耳が空いている時間に音声教材を聞くのも効果的です。

ルーティン化

- 朝活

早起きして、出社前に30分~1時間勉強する。

集中力が高く、邪魔が入りにくい時間帯です。- 夜活

帰宅後、入浴前や就寝前に時間を確保する。

疲れている場合は短時間でも良いので毎日継続することが重要です。- 週末の集中学習

平日に時間が取れない分、週末にまとまった時間を確保し、模擬試験や苦手分野の克服に充てる。 ただし、休息も忘れずに。

- ルーティン化

毎日決まった時間に勉強する習慣をつけることで、

脳が「この時間は勉強する時間」と認識し、集中しやすくなります。

学習計画の可視化と進捗管理

- 年間・月間・週間の計画

- 日々のタスクリスト

- 学習記録

- 定期的な見直し

試験日から逆算し、長期、中期、短期の計画を立てます。

取りたい資格の「難易度」、「推定学習時間」、「試験日」、「年間試験開催回数」をまず押さえて、

次にyoutubeの講義動画の有無で独学か通信かを選択します。

需要の高い資格などはyoutubeでも良質な講義動画を多数アップしていることが多いです。

Onobu

自分がFPの勉強をしていた時は、「ほんださん / 東大式FPチャンネル」に大変お世話になりました。

通信を選択した場合、教育訓練給付制度の対象有無を確認します。

少しでも費用負担を減らしたいので、対象であれば申請をします。

毎日やるべきことを具体的にリストアップし、達成したらチェックを入れることで、

達成感を味わいモチベーションを維持します。

Onobu

僕の場合は、

テキストや問題集の目次に全体像があるので、それを計画表に落とし込みます。

勉強時間や進捗を記録することで、自分の頑張りが見える化され、モチベーション維持に繋がります。

アプリや手帳を活用しましょう。

計画通りに進まないこともあります。

定期的に進捗を確認し、必要に応じて計画を柔軟に見直しましょう。

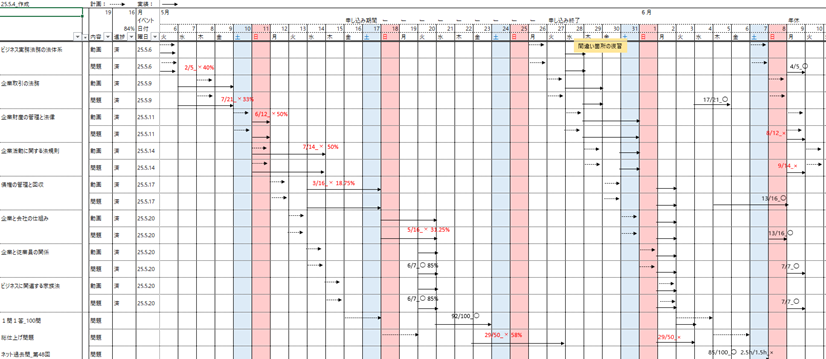

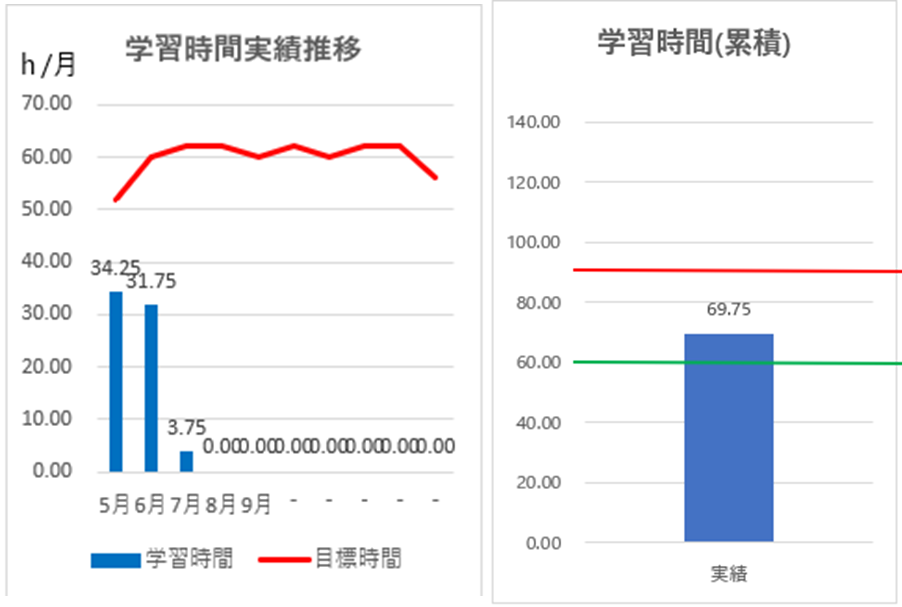

実際に僕が最近まで勉強していた

ビジネス実務法務検定3級の学習計画と勉強時間の可視化です。

自分しか使わないので、所々雑ですが、

予定と実績でタスク進捗管理を行い、学習時間の積算を可視化する事で、モチベーション維持に役立ってます。

効果的な学習方法とツール

インプットとアウトプットのバランス

- インプット(知識習得)アウトプット(知識定着)

- 問題演習

- メモ・要約

- フラッシュカード・暗記アプリ

テキストを読むだけでなく、問題演習や過去問を解くことで知識の定着を図りましょう。

参考書を読む、講義動画を見る。

・どんな知識が出題されるか

・どんな聞き方をされるか

・問題を解くには何を覚えればいいかなど試験に必要な情報を効率よくつかめます。

過去問や予想問題を繰り返し解く。

具体的には、

理解した内容を誰かに説明するように声に出してみる(アウトプット学習の鉄板)。

その他

メモ・要約:

重要なポイントをノートにまとめる、自分なりの言葉で要約する。

フラッシュカード・暗記アプリ:

用語や公式の暗記に有効。

教材選び

図解が多い、解説が丁寧、持ち運びやすいなど、自分の学習スタイルに合ったものを選びましょう。

時間や場所に縛られず学習できるため、社会人には特におすすめです。

質問サポートや進捗管理機能がある講座もあります。

隙間時間に手軽に学習できるアプリは非常に有効です。

勉強場所の工夫

心療内科医の吉田たかよし氏は、

「脳は目に入ったものをすべて情報処理してしまうため、

部屋がごちゃごちゃしていると無駄なエネルギーを消費してしまう」と指摘しています。

勉強机の上や周囲に余計な物を置かず、スッキリした環境を用意しましょう。

- 自宅

集中できる環境を整える(整理整頓、誘惑を減らす)。

- カフェ・図書館

自宅だと集中できない場合、場所を変えることで集中力を高める。

- 職場の休憩室

短時間であれば、職場内で済ませる。

モチベーション維持と心身のケア

挫折しないための心構え

- 完璧主義を手放す

毎日完璧に計画通りに進めるのは難しいです。

できなかった日があっても「今日はできなかったけど明日は頑張ろう」と切り替えることが重要です。- 小さな成功体験を積み重ねる

「今日はここまでできた!」という達成感を毎日少しずつ積み重ねることが、継続の原動力になります。

- ご褒美を設定する

目標達成時だけでなく、週ごとの目標達成時など、小さなご褒美を設定するとモチベーションが上がります。

周囲の理解と協力を得る

家族や職場の同僚に、資格勉強中であることを伝え、理解や協力を求める。

学習仲間を見つける:

SNSやコミュニティで同じ目標を持つ仲間と情報交換したり、励まし合ったりすることで、

孤独感を減らし、モチベーションを維持できます。

休息と健康管理

- 十分な睡眠

睡眠不足は集中力や記憶力の低下に直結します。

質の良い睡眠を確保しましょう。- 適度な運動

ストレス解消になり、気分転換にもなります。

- 息抜き・気分転換

勉強漬けでは疲弊してしまいます。

趣味やリラックスできる時間も大切にしましょう。

社会人の資格勉強は、まさに「継続は力なり」です。無理のない範囲で、楽しみながら、着実にステップアップしていきましょう。

実際の一日の流れ

僕の場合のタイムスケジュール(昼勤)

6:00 起床

6:15 準備・朝食

6:30~7:30 勉強

朝の時間は主にインプットを中心に勉強します。

7:40 出勤

18:00~19:00 帰宅(残業次第)

日によって1hくらいは前後するので、早く帰れれば就寝まで前倒しの感じです。

19:00~20:30 夕食・入浴・洗濯

20:30~21:30 勉強

夜はアウトプットを中心に行います。

朝のインプットした内容を確認する感じで過去問を解きます。”

21:30~23:00 自由時間

23:15 就寝

僕の場合のタイムスケジュール(夜勤)

13:00~14:00 起床

14:00~17:00 勉強

夜勤の時はまとまった時間が取れるので、集中して勉強してます。

個人的には正直・昼勤よりも夜勤の方が勉強は捗ります。

17:00~17:30 準備

17:30~18:00 夕食

18:00~18:40 二度寝

Onobu

昼くらいに起きてるので、この辺で少し眠くなります・・・

この時間外せないですね( ´艸`)”

18:45 出勤

5:00~6:00 帰宅

6:00~7:00 入浴・朝食・洗濯

7:00 就寝

夜勤の時は即就寝です。

まとめ

この記事で分かったこと

- 社会人が資格勉強を続けるには「目標設定」「時間管理」「モチベ維持」「環境整備」がカギ

- 目標は「結果」「状態」「行動」の3種類に分けて設定すると継続しやすい

- 勉強時間は「スキマ時間」「ルーティン化」「可視化」で確保・管理する

- モチベ維持には「小さな成功体験」「ご褒美設定」「仲間づくり」が有効

- 勉強場所は「自宅」「カフェ」「職場休憩室」など、集中できる環境を工夫する

次にやるべきこと

- 今日から始められる「行動目標」を1つ決めてみる

例:「通勤中に単語帳アプリを15分使う」「昼休みに過去問を1問解く」 - 関連記事で「おすすめ資格」や「学習計画の立て方」もチェック

働きながら資格の勉強をするには、自身のライフスタイルに合わせた現実的な学習計画を立て、

隙間時間を最大限に活用し、モチベーションを維持するための工夫が不可欠です。

焦らず、楽しみながら、着実に目標に向かって進んでいきましょう。

あなたの勉強法はどうですか?

「この方法で続けられた」「このアプリが便利だった」など、あなたの体験談もぜひコメント欄で教えてください!

さぁ 皆さんも工場で働きましょう!