工場勤務を始めると、給与明細に「社会保険料」という項目が必ず登場します。

「結構引かれてるけど、これって何に使われてるの?」と思ったことはありませんか?

この記事では、

工場勤務者が押さえておきたい社会保険の仕組みと、雇用形態ごとの違いをまとめます。

FP技能士所持の僕から、わかりやすく徹底的に解説します。

正社員・派遣・期間工での違い

正社員

- すべての社会保険に加入

- 会社が半分負担してくれるので実質的なコスパ良し

- 将来の厚生年金も安定

派遣社員

- 契約条件によって加入有無が変わる

- 短期派遣だと社会保険に入れないこともある

期間工(期間従業員)

- 契約期間が数か月〜数年でも、条件を満たせば加入可能

- 大手メーカーの期間工は社会保険完備が多い

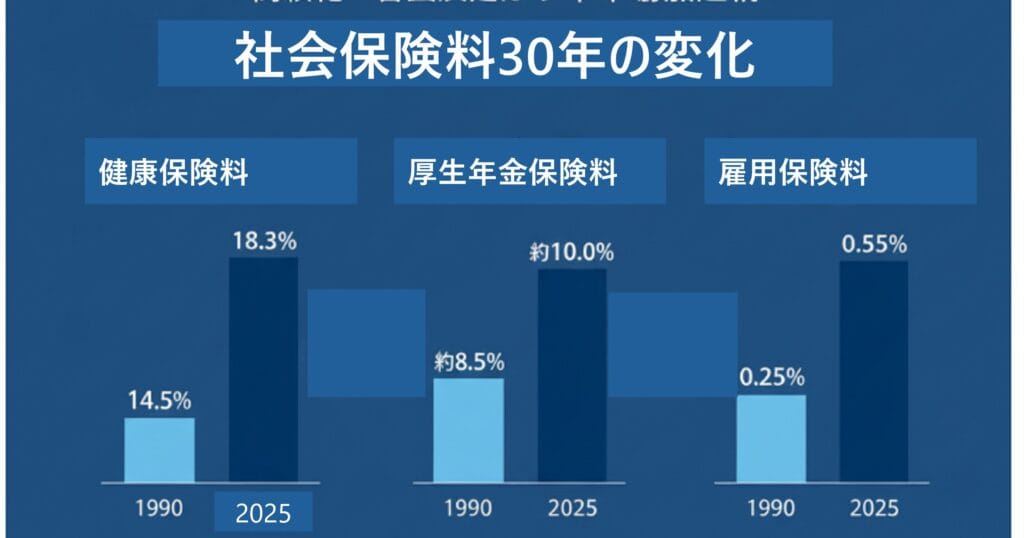

社会保険料負担額の変化

1990年から2025年までの社会保険料の徴収額は、

料率の引き上げや制度改正により、年々増加傾向にあります。

特に、高齢化の進展に伴う医療費や年金財政の負担増が、保険料率の引き上げの主な要因となっています

Onobuさん

僕が社会人になった時でも高いと思ってたのに・・・

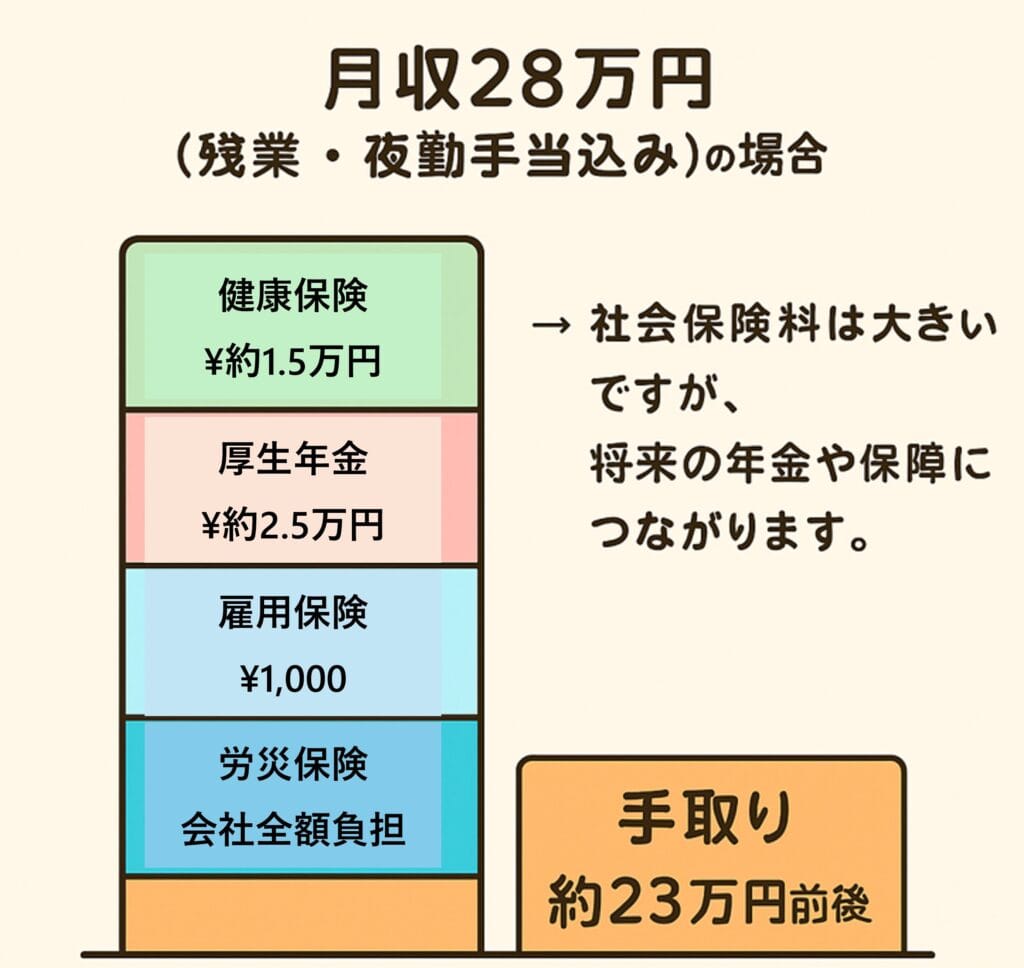

給与明細シミュレーション

例:月収28万円(残業・夜勤手当込み)の場合

- 健康保険:約1.5万円

- 厚生年金:約2.5万円

- 雇用保険:約1,000円

- 労災保険:会社全額負担

→ 手取りは約23万円前後。

将来の年金や保障につながりますが、

負担は大きいです。

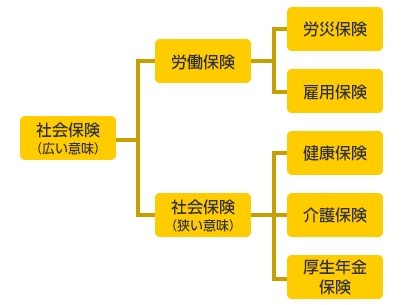

社会保険は4つの柱から成り立っている

会社員が加入する社会保険は、大きく分けて以下の4つの制度で構成されています。

- 健康保険(医療保険)

病気や怪我、出産、死亡に備える

- 年金保険(厚生年金保険)

老後や障害、死亡に備える

- 労働保険(労災保険・雇用保険)

仕事中の災害や失業に備える

- 介護保険

介護が必要になった時に備える

(40歳以上が対象)

体を使う工場勤務では「労災保険」の安心感が特に大きいです。

健康保険(医療保険):病気や怪我の時に利用しよう

健康保険の概要と有用性

健康保険は、業務外の病気や怪我、出産、死亡などに対する保険給付を行います。

保険料は会社と従業員で折半して負担します。

- 医療費負担の軽減

医療機関の窓口での自己負担は原則3割。

これにより、高額な医療費に直面しても、経済的な不安が大幅に軽減されます。- 傷病手当金

病気や怪我で会社を休み、給与が支給されない場合に、生活を保障するための手当金です。

支給開始日から最大1年6ヶ月間、標準報酬日額の3分の2が支給されます。- 出産手当金・出産育児一時金

出産前後に仕事を休んだ際の生活を支える出産手当金、

および出産費用を補助する出産育児一時金(原則50万円)が支給されます。- 高額療養費制度

1ヶ月の医療費の自己負担額が一定の金額を超えた場合に、その超過分が払い戻されます。

埋葬に関する給付

- 埋葬料

被保険者本人が死亡した場合、葬儀を行った人に支給されます。

- 家族埋葬料

被扶養者である家族が死亡した場合、被保険者に支給されます。

被保険者区分と任意継続被保険者

被保険者区分

- 被保険者

会社に雇用され、健康保険の適用を受ける本人。

- 被扶養者

被保険者に扶養されている家族(配偶者、子、父母など)で、健康保険の適用を受ける人。

- 任意継続被保険者

会社を退職した場合でも、一定の条件を満たせば、退職後も最長2年間、健康保険に継続して加入できる制度です。ただし、保険料は会社負担分もなくなるため、全額自己負担となります。

申請方法

- 傷病手当金・出産手当金

会社経由で、健康保険組合または協会けんぽに申請します。

- 埋葬料・家族埋葬料

会社の総務担当者に相談し、手続きを進めます。

- 任意継続被保険者

退職後、20日以内に健康保険組合または

協会けんぽに申請する必要があります。

節約や保険商品との組み合わせ

医療保険やがん保険などの民間保険は、健康保険の補助的な役割を果たします。

例えば、入院中の差額ベッド代や先進医療の費用、

または傷病手当金ではカバーしきれない収入減を補う目的で活用できます。

1年間の医療費が10万円(所得に応じて変動)を超えた場合、

確定申告で医療費控除を申請することで、所得税や住民税が軽減されます。

年金保険(厚生年金保険):老後の安心を築く

厚生年金保険の概要と有用性

会社員は国民年金に上乗せして厚生年金保険に加入します。

こちらも保険料は会社と従業員で半分ずつ負担します。

- 老齢年金

原則65歳から受け取れる老後の生活資金です。

厚生年金に加入していた期間や給与額に応じて、年金額が増加します。- 障害年金

病気や怪我によって生活や仕事に支障が出た場合に支給される年金です。

- 遺族年金

会社員が亡くなった場合に、遺された家族(配偶者や子)が受け取れる年金です。

申請方法

- 老齢年金

原則65歳になる3ヶ月ほど前に、日本年金機構から申請書類が届きます。

- 障害年金・遺族年金

複雑な手続きが必要となるため、年金事務所に相談して進めるのが確実です。

節約や保険商品との組み合わせ

厚生年金に加えて老後の資産形成を目的とする私的な年金制度です。

掛金が全額所得控除の対象となるため、節税効果が非常に高いです。

資産形成を目的とする制度で、運用益が非課税になります。

公的年金だけでは不安な場合、終身保険や個人年金保険などを活用して老後の資金を計画的に準備します。

NISAとiDeCoについての詳細はこちらを参照願います。

労働保険(労災保険・雇用保険):働くあなたを守る

労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。

労災保険の主な給付内容

労災保険は、業務中や通勤途中の災害(怪我、病気、死亡)に対する保険です。

保険料は全額会社が負担します。

- 療養補償給付

業務上の病気や怪我の治療費が全額支給されます。

- 休業補償給付

療養のため働けず給与がもらえない場合に、休業4日目から賃金の約8割が支給されます。

- 障害補償給付

業務上の災害により障害が残った場合に支給されます。

雇用保険の主な給付内容

雇用保険は、失業、育児休業、介護休業など、労働者が一時的に仕事から離れる際の生活を支援する保険です。

保険料は会社と従業員で負担します。

- 失業給付(基本手当)

会社を退職した際、次の仕事が見つかるまでの生活費を支援します。

- 育児休業給付金

育児休業中に支給される給付金です。

- 介護休業給付金

家族の介護のために休業する場合に支給されます。

就職促進給付

- 再就職手当

失業給付の受給中に早期に再就職した場合に支給されます。

- 就業促進定着手当

再就職手当を受給し、

さらに6ヶ月間その会社に在職した場合に支給されることがあります。

教育訓練給付

- 一般教育訓練給付

厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し修了した場合、

受講料の一部が支給されます。- 専門実践教育訓練給付

キャリアアップを目的としたより専門的な教育訓練に対し、より手厚い給付が受けられます。

- 高年齢雇用継続給付

60歳以降も働き、賃金が60歳時点より一定以上低下した場合に、

低下した賃金の一部を補填する給付金です。

申請方法

- 労災保険

会社を通じて労働基準監督署に申請します。

- 雇用保険の各給付

ハローワークで手続きを行います。

育児・介護休業給付金は、会社経由で手続きを進めます。

節約や保険商品との組み合わせ

基本手当がもらえる期間を考慮して、次の転職活動の計画を立てます。

育児休業給付金だけでは生活費が足りない場合、

民間の就業不能保険や収入保障保険などを組み合わせることで、より手厚い保障を得られます。

介護保険:40歳になったら加入

介護保険の概要と給付内容

介護保険は、40歳以上の国民が加入する保険で、

要介護状態になった際に介護サービスを利用できます。

給付内容

- 自己負担

要介護認定を受けることで、

自己負担1〜3割で訪問介護やデイサービス、施設入居などの介護サービスを利用できます。- 対象者

65歳以上(第1号被保険者)

要介護状態になった原因を問わず給付対象となります。

40歳から64歳まで(第2号被保険者)

老化が原因とされる特定疾病により要介護状態になった場合に限り給付対象となります。

介護保険料

- 65歳以上

(第1号被保険者) 年金から天引きされるのが一般的です。

保険料額は、居住する市区町村によって異なります。- 40歳から64歳まで

(第2号被保険者) 年金から天引きされるのが一般的です。

保険料額は、居住する市区町村によって異なります。

要介護認定の区分

要介護度は、その人の心身の状態に応じて、自立から要介護5までの8段階で認定されます。

- 自立

介護は不要な状態。

- 要支援1, 2

介護予防サービスを利用することで、状態の悪化を防げる状態。

- 要介護1〜5

介護サービスを必要とする状態。

数字が大きくなるほど、より重度の介護が必要となります。

申請方法

- 介護サービスの利用

市区町村の窓口で要介護認定の申請を行い、

認定を受ける必要があります。

節約や保険商品との組み合わせ

介護保険の自己負担額を補うための民間介護保険があります。

また、民間の保険は公的介護保険ではカバーされない費用

(例えば、介護ベッドのレンタル費用など)を補う目的でも活用できます。

社会保険を活用する工夫

期間工や派遣でも社会保険完備の求人を選ぶ

→ 将来の年金額に大きく影響

医療費控除や高額療養費制度を知っておく

→ ケガや病気が多い現場だからこそ重要

雇用保険の教育訓練給付金を利用する

→ フォークリフト免許や危険物取扱資格の取得に活用可

まとめ:社会保険は「知らないと損」

この記事で分かったこと

- 社会保険は「病気・ケガ・失業・老後」を守ってくれる

- 雇用形態で加入状況が変わるので要チェック

- 教育訓練給付金や高額療養費制度を知っておくと得

- 公的社会保険でカバーできない部分を、民間の保険で補うという考え方が賢明です。

今すぐできること

- 給与明細を見て「社会保険料の内訳」を確認してみる

- 傷病手当金や育児休業給付金など、使える制度を事前に調べておく

- 退職時は「任意継続被保険者制度」や「失業給付の申請期限」に注意する

- 年金定期便をチェックして、将来の受給額を把握しておく

関連情報もチェック

工場勤務者にとって社会保険は「目に見えない手取り減少」ですが、

内容を知らないままでは、国へ寄付をしているだけです。

高い保険料を払っているので、貰える物はしっかり頂戴しましょう!!(2回目)

あなたの体験談、聞かせてください!

「傷病手当金で助かった」「失業給付で生活をつなげた」など、あなたのリアルな声をぜひコメント欄でシェアしてください!

さぁ 皆さんも工場で働きましょう!