当サイトへアクセス頂きありがとうございます。

こんにちは、Onobuさんです

今回は、私がビジネス実務法務検定2級に、仕事と並行しながら受験~合格した際に実践した、

具体的な勉強法とスケジュールを備忘録も兼ねてご紹介します。

法律の知識はほとんどゼロからのスタートでしたが、

コツコツ進めてなんとか一発合格を勝ち取ることができました。

これから資格取得を目指す方の参考になれば幸いです!

☆この記事を読んでわかる事

- ビジネス実務法務検定2級の概要と位置づけ

2級の問題形式、難易度、合格率の目安

- 合格するための具体的なロードマップ(学習スケジュール)

私が実践した過去問中心の効率的な勉強法

- 学習効率を上げるためのおすすめ教材

参考書・通信講座の紹介

ビジネス実務法務検定とは?

ビジネス実務法務検定試験は、東京商工会議所が主催する、ビジネスに必要な法律知識を問う検定です。

単に法律の知識を問うだけでなく、

その知識をビジネス上のリスク回避や問題解決に「活かせるか」が問われます。

目的と位置づけ

| 級 | 対象とするレベル |

| 3級 | 基礎的な法律知識を持ち、 ビジネスシーンで違法行為をしない為の知識 |

| 2級(←今回受験したのはココ) | 企業の法務部門担当者や管理職など、 法律的なリスクを未然に防ぎ、 問題解決を図る為の応用的な知識 |

| 1級 | 企業法務のエキスパートとして、 具体的な戦略やマネジメントができる高度な知識 |

2級の出題範囲

2級では、民法、会社法、独占禁止法、知的財産法など、

ビジネスで頻繁に発生する法務リスクに対応するための幅広い知識が問われます。

特に民法(債権法改正含む)と会社法は出題の核となります。

受験の動機

受験の動機は、様々だと思いますが、僕はこんな感じですね。

- 会社で給与反映される。

- 法律に興味があった。

- FPと親和性が高い

- 将来的に事務職業種に携わりたい。

- 推奨勉強時間が割と少なめ(推奨:60~100h)

2級の前に3級を受験しているのですが、これは2級もイケるんじゃないか?って手ごたえ感じたのもあります。

問題の出題形式と難易度

試験の種類

2級と3級の試験形式は、2020年度からインターネットを利用した方式に移行しています。

| 実施形式 | 特徴 | 受験場所 |

| IBT方式 (Internet Based Testing) | 受験者自身のパソコンとインターネット環境を利用して、自宅や会社などで受験する形式。 | 自宅、会社など (受験者自身で環境を用意) |

| CBT方式 (Computer Based Testing) | 全国各地にあるテストセンターへ行き、備え付けのパソコンで受験する形式。 | 全国各地のテストセンター |

◆実施形式の主な共通点

- 試験形式

どちらも多肢選択式(マークシートに代わるPC画面上での選択)です。

- 試験期間

どちらも年に複数回設けられる特定の試験期間内で、受験日時を選択して申し込みます。

※1級については、2級・3級とは異なり、年に一度実施される論述形式の試験です。

出題形式

- 試験時間

1.5時間(90分)

- 出題形式

多肢選択式(マークシート方式)

選択肢の中から最も適切なものを一つ選ぶ形式が中心です。- 合格基準

100点満点中70点以上

難易度と合格率

2級の難易度は、3級から大きく上がり、応用力が求められます。

- 合格に必要な勉強時間

法律初学者の場合、約60〜100時間が目安です。

- 合格率

実施回によって変動がありますが、概ね25%〜40%程度で推移しています。

これは、難易度の高さと、3級を飛ばして2級から受験する方も多いためと言えます。

Onobuさん

僕は3級取得後、2級の受験をしましたが、

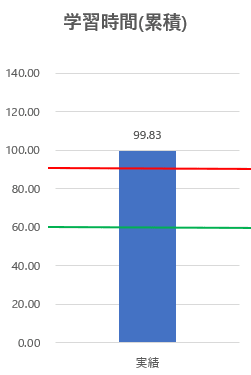

大体100h程度勉強しました。

基礎知識があっても法律用語の言い回しの理解に時間が掛かったので、目安はあくまでも目安で、その人の理解度と学習ペースに合っている事が大事だと思います。

まず最初にやったこと

僕は基本独学スタイルが性に合っているので、「参考書選び」と「勉強計画の作成」です。

以前別のブログでご紹介しましたが、「勉強時間の可視化」ですね。

いつもならここで「勉強講義動画」もyoutubeで探しますが、

ビジネス実務法務検定(以下:ビジ法と省略)は講義動画がめちゃめちゃ少ないです。(人気無いのか?)

今回は、試験期間が10月末頃~11月第1週位だったので、そこをゴールに設定して、

100h勉強する前提で計画しました。

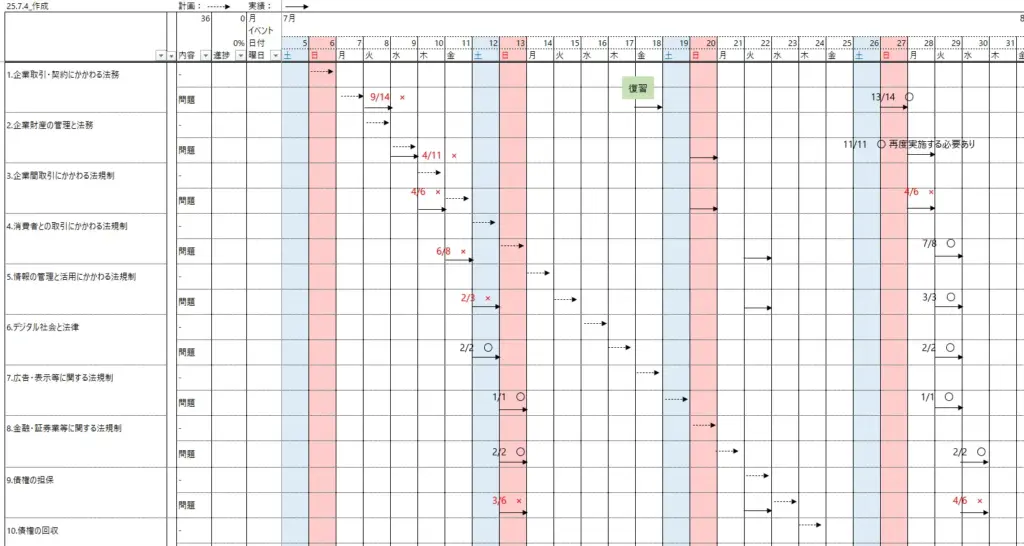

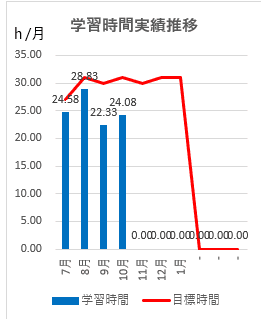

■僕の勉強計画_ビジ法2級

点線:計画線

実線:実績線

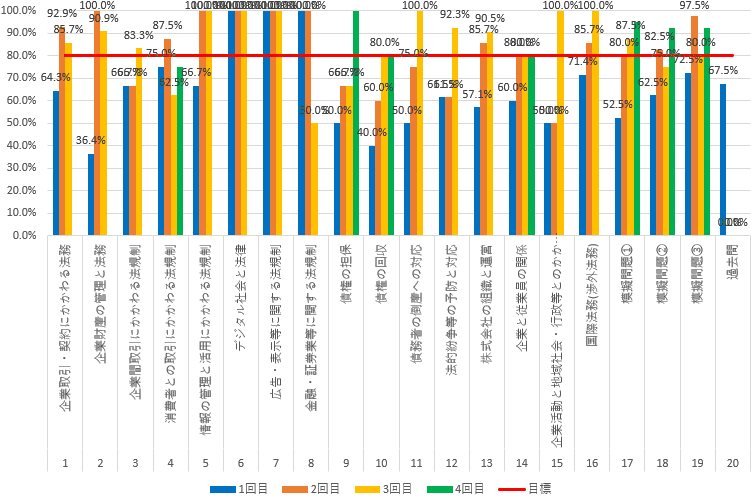

正答数/問題数_結果判定(基準正答率:80%以上)で計画

学習方法の進め方と進捗

1か月目

とりあえず僕の勉強ルールはこんな感じです。

★学習時間目安:60h

(多分自分は90h_”目安×1.5″)

■決め事

①毎日学習_目標:1h/日(仮に10分や1問だけでも)

②勉強時間の可視化

③理解の不十分な問題は「?」を付ける

④区切りの良い所まで進める(例:1単元)

■進め方

①動画講義(単元ごと)

②テキスト・例題

③1~2を繰り返し一巡する

④問題集(不明点はレ点を追記)

⑤レ点箇所の復習(動画・テキスト)

⑥問題集のやり込み(90点以上になるまで)

いつもなら、単元ごとに講義動画→問題集のルーティーンですが、

今回は講義動画が無いので、いきなり問題集スタートです。

・・・当たり前ですが、間違いだらけで萎えます。

やっぱわかんないんですよ。

解説読んでも言葉がまどろっこしくてわかんないんですよ・・・

なんで法律用語ってこんなわかりにくい言い方なんですかねって思います。

だから、AI先生達(chatGPT、Gemini、copilot)に解説の解説をして貰い、理解を深める事にしました。

2か月目

勉強時間:1h/日ペース、

1カ月経過時点で、過去問以外の単元を1周しました。

1周目なんで、正誤よりも全体像の把握って感じですね。

とりあえず1周して感じた事は、「用語さえなんとかなればイケる」って感じでした。

解説読んでも、AI先生に聞いても腹落ちしないときは、宅建と行政書士の動画探して、民法の理解を深めました。

(宅建って結構民法出るんですね。持ってる人スゴイわ)

3か月目

3か月目で単元は全て正答率80%以上になったので、過去問の問題集のヘビロテに入りました。

単元が大丈夫でも総合問題ともなると、やっぱ合格圏から遠ざかりますね・・・

(赤色の実線:目標線)

もうこの辺では、宅建動画の出番はなく、AI先生との二人三脚です。

「問題解く→間違える→解説読む→理解できずAI先生に聞く→

それでもわからない→もっと素人に分かるように教えてくれ!ってAIにキレる

→やっと理解」。

Onobuさん

AI先生は大人でした。

こっちがどんだけ理不尽な事言っても怒らないし、

全部受け止めてくれるんですよ。

鬱にならないか心配です。

4か月目

過去問も正答率90%以上になり、

実力試しに他の過去問をやります。

進め方は同様で、過去問ヘビロテです。

この時点で勉強時間の積算も90時間を超えてきてました。

そして試験当日を迎えます。

試験日当日

朝起きていつも通り軽く問題集を解きます。

ここでは、過去に間違えた、または理解の浅い分野の問題を解きます。

僕はCBT試験を申し込んだ為、試験会場へ移動・到着。

僕意外にも数名が同時刻で受験する模様、

ほかの皆さまは開始まで最後の復習をしている人が多かったですが、

僕は直前復習はやらないタイプなので、寝るか、スマホで漫画読んで気持ちを落ち着けます。

Onobuさん

皆ギリギリまで復習してスゴイなーって印象です。

僕は、早く終わらせて、ご飯何食べよっかな?って考えてました。

余裕とかじゃなくて、ここまで来たら

「なるようにしかならない」って言う諦めです。

そして試験開始、試験時間は90分。

15分くらい時間が余り、簡単に入力ミスが無いかを確認して、試験終了。

CBT試験なので、終了後すぐに合否が出ます。

結果:合格!

おもわず席でガッツポーズしたくなりましたが、トイレ行きたかったので、すぐトイレ行き個室ガッツしてきました。

受験後の感想

過去の合格率を見る限り、40%前後なので、それほど難しく思わないかもですが、

実際にやってみると、思ってた以上に苦戦しました。

特に法律用語は実生活にあまり馴染みが無いため、理解に時間が掛かります。

ただ、裏を返せば、問題の難易度自体は、常識的な範疇の物が多いので、用語さえ何とかできれば、

普段馴染みのない方でも充分合格できる試験だと感じました。

おすすめ参考書

ここでは、書店の立ち読みや実際に僕が使った参考書をOnobu評価でご紹介します。

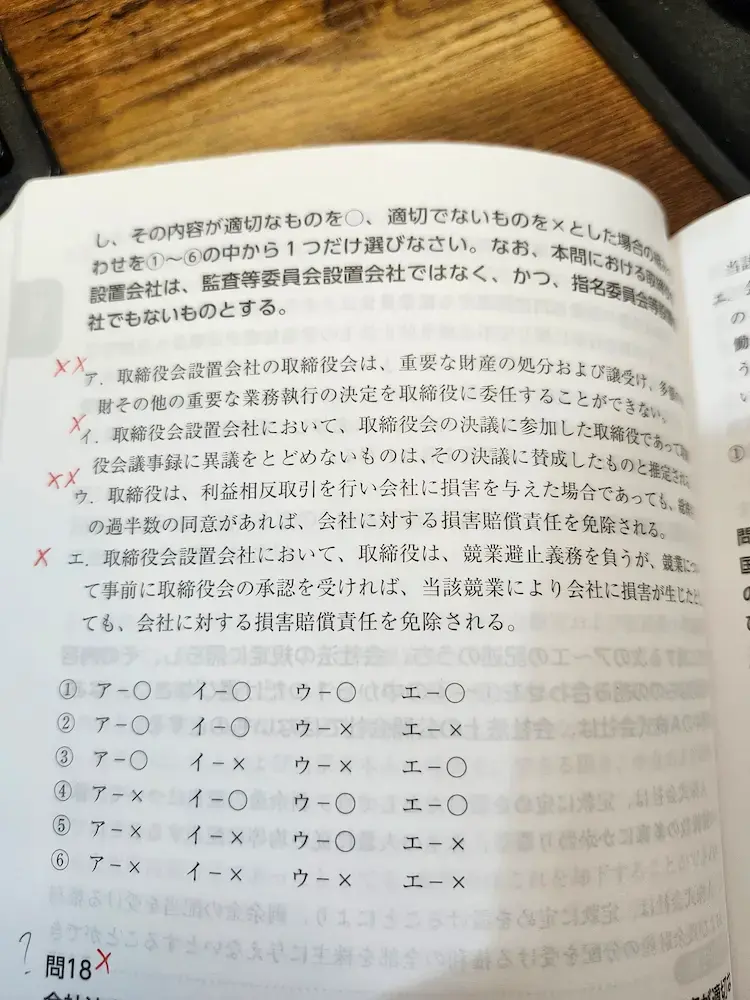

公式テキスト&公式問題集

(東京商工会議所 編)

僕は主にこれを使っていました。

実際の試験形式に最も近い模擬問題が複数回分収録されています。

実際に本試験でも記載された過去問は結構出題されていました。

- 本番の傾向、形式、時間配分を正確に把握できる。

- 直前対策の決定版として必須。

- 解説が簡潔なため、間違えた問題の周辺知識まで深掘りしにくい。

- 公式テキストと併用することが前提となる。

2級 テキスト

法律初心者でも理解しやすいよう、

図解や表が多く、解説が丁寧な市販テキスト。

いきなり2級受験の方にオススメの1冊

- 視覚的に分かりやすく、スムーズにインプットできる。

- 独学で挫折しにくい、親切な構成。

- あくまで市販教材であり、情報の正確性は公式テキストに劣る可能性がある。

- 公式テキストの全てを網羅しているわけではない。

過去問の類題など、重要論点に絞った良質な問題を豊富に掲載。

僕は3級の時はこれを使ってました。

解説が丁寧なので、文字での理解が得意な方へオススメです。

- 論点別に問題が整理されており、弱点補強がしやすい。

- 解説が丁寧で、問題を通じて知識を深めることができる。

- 公式問題集に比べると、本番形式の演習量は少ない。

- 最新の法改正が反映されていない可能性があるため、注意が必要。

取り扱い通信講座

短期合格を目指す社会人にとって、効率的な学習を実現する通信講座は強力なツールです。

ここでは、価格、学習スタイル、実績に基づき人気の高い3社をご紹介します。

圧倒的な価格の安さと、デジタル学習への特化で、多忙な社会人からの支持を集めています。

価格重視、スマホ完結型の学習スタイル。動画講義、問題演習、デジタルテキストを全てスマホで完結できる。

- 受講料が非常に安いため、費用負担を抑えられる。

- スキマ時間(通勤中や休憩時間)を最大限に活用できる。・AIによる復習機能など、デジタル機能が豊富。

- 紙の冊子テキストが原則含まれない(オプション対応の場合あり)。

- 質問対応サービスが有料オプションまたは対象外の場合があり、疑問点をすぐに解消しにくい。

| 価格目安(2級単独) | 18,500円前後(税込) |

| 公式サイト | 資格合格パートナー「スタディング」 |

司法試験などの法律系資格指導で長年の実績を持つ予備校。法律の基礎から体系的に理解することに強みがあります。

- 講師の質が高く、法律初学者でも深く理解できる。

- 比較的安価な価格設定でありながら、高い専門性を学べる。・将来的に行政書士など上位の法律資格を目指す際にも役立つ。

- 教材(公式テキストなど)を別途購入する必要がある場合が多い。

- 講義によっては、基礎知識がない場合難しく感じるという声もある。

| 価格目安(2級単独) | 12,800円〜15,300円前後(税込) |

| 公式サイト | 伊藤塾 |

資格試験予備校大手として、確かな実績と手厚いサポート体制が魅力です。短期合格を目指すためのカリキュラムが組まれています。

- カリキュラムが体系的で、学習進捗管理がしやすい。・講師の指導経験が豊富で、試験の解き方に特化した応用力が身につく。

- 質問サポートなどのフォロー体制が整っている。

- 他社と比較して、受講費用が高めに設定されている。

- Web講義のダウンロードが音声のみなど、一部機能に制限がある場合がある。

| 価格目安(2級単独) | 26,000円前後(税込) |

| 公式サイト | LEC東京リーガルマインド |

選ぶ際のポイント

- 費用と自由度を最優先するなら: スタディング

- 法律を体系的に深く理解したいなら: 伊藤塾

- 費用はかかっても手厚いサポートと実績を求めるなら: LEC

ご自身の予算と学習スタイルに最も合う講座を選ぶことが、合格への鍵となります。

まとめ

ビジネス実務法務検定2級は、

しっかりと「過去問中心」の学習戦略を立てれば、3ヶ月での合格は決して不可能ではありません。

(僕は精度を上げたかったので、4カ月掛かりましたが・・・)

実生活で役立つかどうかはケースバイケースですが、

企業の法務・労務関係の方であれば、業務に反映できる上、

取得も1h/日ペースの学習で取得できるので、専門性を高めるには入口として丁度良いです。

計画的なインプットと、徹底的なアウトプットを繰り返して、ぜひ一発合格を勝ち取ってください!

応援しています!

関連情報もチェック